外貨預金はどこの国がいい?おすすめ通貨や選び方をご紹介

本記事は、SBI新生銀行からのお知らせです。

ひと口に外貨預金といっても、たくさんの国の通貨が選べます。代表的なものとして、米ドルがあげられますが、多くの金融機関ではユーロや豪ドルなども含め、複数種類の通貨をラインナップしています。では、どのような点に注意して通貨を選ぶのが良いのでしょうか。この記事では、外貨預金の通貨選びの際に把握しておくべき点について紹介します。

目次

外貨預金で資産運用をしよう

物価上昇が進む中、資産運用を始める人が増えています。外貨預金は、資産運用の方法のひとつです。外貨預金の仕組みを知り、どんなときに利益や損失が発生するのかを理解しておきましょう。また、外貨預金ができる通貨は多数ありますので、それぞれの特徴を紹介します。

外貨預金とは

「外貨預金」とは、外国の通貨(=外貨)で行う預金のことを指します。たとえば、日本の「円」を「米ドル」などに交換して預け入れます。

円の預金と同じように、いつでも預け入れや引出ができる「普通預金」と、引出(解約)時期が原則として満期時だけとなる「定期預金」(1ヵ月、3ヵ月、6ヵ月、1年、2年、3年、5年など)があります。

外貨預金は、資産運用の方法の1つとして注目されています。日本の銀行預金金利は2024年から上昇に転じたとはいえ、まだまだ低い状況です。外国の通貨と比べると、円よりも外貨のほうが金利は高い傾向にあります。そのため、高金利の外貨を選んで預金をすれば、円預金よりも多くの利息を受け取れると期待できます。

ただし円預金と違って、円と外貨を交換する時には「為替手数料」がかかりますし、「為替レート」が日々変動するため、タイミングによっては保有している外貨を円に交換した際に、損をしてしまうことがあります。

金利、為替手数料、為替レートの変動の大きさは、通貨の種類や金融機関によって異なります。そのため、外貨預金に取り組むときは、通貨の特性や、金融機関の取引条件を確認しておくことが重要になります。

外貨預金ができる通貨

外貨預金で選べる通貨は、金融機関ごとに異なります。たとえば、SBI新生銀行では下記の通貨を取り扱っています。

| 米ドル | ユーロ | 豪ドル | NZドル |

| 英ポンド | カナダドル | シンガポールドル | 香港ドル |

| 南アフリカランド | ノルウェークローネ | 中国人民元 | トルコリラ |

| ブラジルレアル | - | - | - |

米ドルやユーロ、豪ドルは多くの金融機関が扱っていますが、同行では、ニュージーランドドルや英ポンド、カナダドル、シンガポールドル、香港ドル、南アフリカランド、ノルウェークローネ、中国人民元、トルコリラ、ブラジルレアルなど、先進国だけでなく新興国の通貨も含めてラインナップされているため、選択肢が多いです。

外国通貨のそれぞれの特徴

外貨預金ではさまざまな通貨が選べるため、どの通貨にしたらいいのか迷ってしまう人も少なくないでしょう。

通貨によって、金利や為替手数料、為替レートの変動のしやすさが異なるため、それぞれの通貨の特性を知り、自分に合った通貨で外貨預金を始めることがとても重要となります。

代表的な外貨の特徴は、次のとおりです。

・米ドル(アメリカ合衆国)

取引量が世界最大となる「世界の基軸通貨」です。外貨預金といえば米ドル預金を想像する人は多いのではないでしょうか。ニュース番組などで「円安」または「円高」という言葉を聞きますが、これは米ドルに対して円が高いのか低いのかを表していることがほとんどです。円安は米ドル高、円高は米ドル安を意味します。このように、為替レートの変動については、米ドルを中心に報道されているため、初心者の人でも状況が把握しやすい点が特徴です。為替手数料が比較的低く、売買コストが抑えやすいのも嬉しいところです。

また、本記事執筆時点(2025年1月)では定期預金(1年もの)が年率4.0%(税引前)を超える銀行もあるほど高金利であり、キャンペーンを実施している金融機関も多い通貨です。外貨預金を始める際のデビュー通貨としても人気が高いと予想されます。

・ユーロ(EU)

米ドルに続いて取引量が多い通貨がユーロです。ユーロは、1999年にドイツ、フランス、イタリア、スペイン、オランダ、ベルギー、オーストリア、フィンランド、ポルトガル、アイルランド、ルクセンブルクの11カ国が通貨統合を行うことで誕生したヨーロッパの通貨です。2002年から、実際に貨幣が流通し始めました。当初11カ国だったユーロ圏の国数は、2025年1月時点で20カ国に増加しており、ますます存在感が増しています。

為替レートの動きは比較的安定している通貨です。「ユーロを買って米ドルを売る」または「ユーロを売って米ドルを買う」という取引が多いため、ユーロと円の為替レートは、米ドルと円の為替レートと異なる動きをすることがあります。通貨を分散して保有したい方にとって、ユーロは有力な選択肢になるでしょう。

・豪ドル(オーストラリア)

オーストラリアといえば「資源国」という印象を持つ人は多いと思います。実際、2023年の資料を見ても、輸出品目の代表は、鉄鉱石、石炭、天然ガスであり、日本のLNG(液化天然ガス)輸入先トップはオーストラリアです。また、

オーストラリアの輸出入先トップは中国であり、21世紀に入ってからの中国の経済成長率が高い時期に豪ドルは上昇傾向にありました。

豪ドルの金利はあまり高くない時期もありましたが、2022年から政策金利の引き上げが進んだため、本記事執筆時点(2025年1月)には高金利通貨の仲間入りを果たしています。

オーストラリアには、「財務状況が健全で高い信用格付けを得ている」、「日本と時差が少ないことから旅行先として人気」、といった魅力があります。米ドルの保有者が、2つ目の分散投資先として豪ドルを選ぶケースも珍しくはありません。

・英ポンド(イギリス)

イギリスで使用されているのが英ポンドです。過去第二次世界大戦までは、英ポンドが基軸通貨といわれていましたが、現在はその役割は米ドルが担っています。

2016年に国民投票によって結論づけられたとおり、イギリスは2020年にEUから離脱しました。米ドルやユーロに比べると取引量が少なく、為替レートが変動しやすいと言われている通貨です。変動が大きい分、為替差による利益を狙いたい人が好む通貨となっている印象です。

・南アフリカランド

南アフリカは、金やプラチナなどを輸出する資源国であるため、鉱物資源の価格動向と関係があります。また、国内政治や輸出先である中国経済の状況によっても為替レートが変動する可能性があります。BRICsの一角であり、新興国に分類されます。物価の変動が大きいためか、金利がかなり高い傾向があるところが魅力と言えます。

南アフリカランドは、為替レートの変動が激しいことに加えて、為替手数料が比較的高い傾向があるため、リスク許容度が高い経験者でも、余剰資金の一部で保有する程度の留めておくのが無難でしょう。初心者が多額の資金で保有すると大きな損失を被ってしまうことがあるため、注意が必要な通貨です。

・トルコリラ(トルコ)

トルコは、高いインフレ率が問題視されており、為替レートが不安定な通貨です。金利が比較的高いのは魅力的に見えますが、為替レートの変動がかなり大きく、為替手数料も高い傾向にあるため、慎重に投資判断をしたほうが良い通貨だと言えます。トルコ内部政治もしくは中東エリアの国際情勢の影響で変動する可能性もある通貨です。

運用のポイント

外貨預金を運用する際に大事なポイントは、「金利・為替手数料・為替レートの変動」の3つです。それぞれの関係性を理解しておきましょう。

通貨による金利と為替手数料の違いに注意する

金利と為替手数料は、通貨の種類や取り扱う金融機関によって異なります。一般的には米国や英国、欧州圏などの先進国よりも、南アフリカやトルコなどのいわゆる新興国のほうが市場金利は高い傾向にあります。外貨預金の金利も各国の金利情勢と同様の動きとなる傾向がありますので、一般的には先進国通貨の外貨預金金利よりも、新興国通貨の預金金利は高めになっている傾向です。

一方、為替手数料は先進国通貨のほうが安く、新興国通貨は高い傾向にあります。これは、各金融機関によって理由はさまざまのようですが、主に市場での取引・流通量や価格変動の大きさなどが影響しています。取引量の多い先進国通貨は、売買がしやすいので、一般的には為替手数料が低い傾向があります。

たとえばSBI新生銀行の場合、外貨預金ができる主な通貨の金利と為替手数料は下記のようになっています。金利の高さだけでなく、為替手数料も見ながら、外貨預金を行う通貨を決めることがポイントです。

| 通貨 | 金利 (定期預金1年もの) (年利・税引前) |

為替手数料 (対円・片道) |

(参考) 10万円(円)を外貨に交換して預けた時の為替手数料 |

|---|---|---|---|

| 米ドル | 年4.100% | 15銭 | 96円 |

| ユーロ | 年1.800% | 40銭 | 245円 |

| 豪ドル | 年3.600% | 20銭 | 205円 |

| 英ポンド | 年3.600% | 60銭 | 308円 |

| 南アフリカランド | 年7.000% | 25銭 | 2,913円 |

| トルコリラ | 年10.000% | 50銭 | 10,309円 |

| ブラジルレアル | 年1.000% | 1円 | 3,628円 |

※いずれも2025年3月10日現在のSBI新生銀行パワーフレックス外貨定期預金(スタンダードステージ)の例。

※為替手数料は1基本通貨単位あたり・対円(片道)の額を表示。

※「10万円(円)を外貨に交換して預けた時の為替手数料」は、SBI新生銀行の外貨定期預金シミュレーションにて算出した結果。(為替レートにより変わるため、参考値です。)

為替レートの変動に注意する

為替レートについては、価格変動の大きさを頭に入れておくことがポイントです。

変動が大きいと為替差益が得られる可能性が高い反面、為替差損が生じる可能性も高くなります。外貨投資で長期的に資産作りをするのであれば、為替の変動が少ない通貨のほうがよいかもしれません。

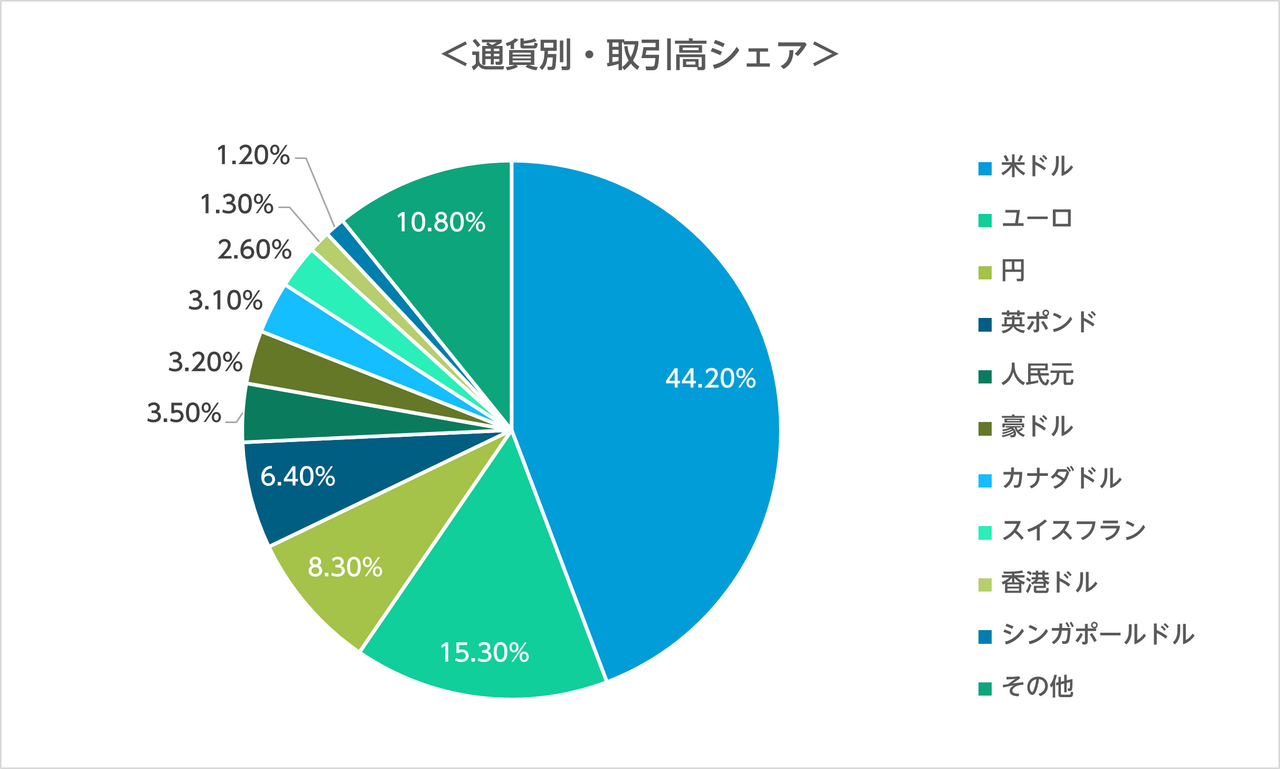

為替レートの変動は、当事国のみならず世界各国の政治や経済情勢の影響も受けるほか、各通貨の取引・流通量もひとつの要因となります。一般的には、取引・流通量の少ない通貨は為替の変動が大きくなりがちです。世界各国の通貨の取引・流通量は、下の円グラフのようになっています。

米ドルが圧倒的に多く、先進国の通貨がそれに続くことがわかります。トルコリラや南アフリカランド、ブラジルレアルなどの取引量は全体の1%に満たず、非常に少ないと言えます。そのため、これらの取引・流通量の少ない通貨は、価格変動が大きくなりやすい点に注意して、外貨預金をする通貨を選ぶ必要があるでしょう。

金利・為替手数料・為替変動の関係

ここまでの話をまとめると、外貨預金で大事なポイントとなる金利・為替手数料・為替レートの変動の3つは、切っても切れない関係にあると言えます。

それぞれの数字は経済状況によって大きく変わりますが、一般的には「先進国通貨は、新興国通貨と比較すると金利は低めだが、為替手数料が安く、為替レートが安定している」「新興国通貨は、金利は高いが、為替手数料が高く、為替レートの変動が激しい」と覚えておくとわかりやすいでしょう。まとめると、次の表のとおりです。

| 金利 | 為替手数料 | 為替変動 | |

|---|---|---|---|

| 先進国の通貨 | 低い | 安い | 小さい |

| 新興国の通貨 | 高い | 高い | 大きい |

※あくまでも一般的な傾向です。実際の数字は通貨によります。

つまり、金利が高く、為替手数料(=コスト)が低く、為替変動(=リスク)が小さいという満点の通貨は基本的には存在しないということがわかります。金利の高さを重視するのか、それともコストや為替リスクの低さを重視するのかは、自分の資産運用のスタイルに合わせて選ぶようにしましょう。

また、金利と為替手数料は取り扱う金融機関によって異なります。外貨預金を行う通貨を決めたら、より金利が高く、為替手数料が安い金融機関を探す事も重要なポイントです。

初心者が外貨預金を成功させるポイント

外貨預金は、日本円を外貨に交換して銀行に預けておくだけで利息が得られるため、初心者でも取り組みやすい資産運用方法です。しかし、為替レートの動きによっては元本割れとなることもあるため、次のポイントを意識して行うようにしましょう。

・長期投資を前提に考える

為替レートの変動に合わせて「安いときに買って、高いときに売る」ということができれば理想的ですが、為替を読むのはプロでも難しいと言われています。初心者であれば、基本的には長期的に保有して、利息を得ることを狙うと良いでしょう。

・通貨を分散する

複数の通貨に分散投資をするのもひとつの手です。外貨は、価値が上がる通貨が出れば、同時に価値が下がる通貨も出ます。色々な通貨を保有しておけば、特定の通貨への依存度が減らせるため、価値が下落したときのダメージが抑えやすくなります。

・外貨積立をする

為替レートの変動リスクに備えたいときには、定期的に一定金額ずつ購入する投資方法である「ドルコスト平均法」を活用しましょう。外貨預金の場合、「外貨積立」を利用すれば実現できます。

毎月同じ金額を外貨に換えて預ける外貨積立なら、価格が高いときには外貨の購入量が少なく、安いときには外貨の購入量が自然と多くなるため、平均購入単価が平準化されます。為替レートの変動を予想しながら一括投資を行う必要がないため、初心者でも取り組みやすく、続けやすい方法です。

・余剰資金で行う

外貨預金に限らず、投資は元本割れのリスクが伴います。生活必需品を購入する資金などを投資に回すのは危険です。手持ちの資産のうち、しばらく使わないお金で、もしも資産が減ってしまっても生活に支障がない余剰資金で行うようにしましょう。具体的には、レジャー費や旅行、嗜好品の購入に充てる予定のお金などが挙げられます。

余剰資金での投資であれば、もしも資産が減っても、「為替レートが有利になるまでじっくり待つ」「旅行予算を下げる」といった対策が取れます。一方、心配が杞憂に終わり順調に資産が増えれば、資金に余裕ができるので生活の満足度をあげやすくなるでしょう。

外貨預金におすすめの国(通貨)は?

外貨預金を検討している人は、まず米ドルを検討すると良いでしょう。為替手数料が安い傾向にあるため、長期間外貨で保有することを考えている人はもちろん、為替レートを見ながら1カ月や半年などの短期間で売買を考えている人にとっても扱いやすい通貨です。

ほかには、先進国通貨の中では、日本人にとって馴染みやすく、高金利通貨のイメージもある豪ドルも、人気の通貨です。外貨建て保険商品で豪ドル建てのものも多数見受けます。

ただし、米ドルやユーロなどの主要通貨と比べたら取引量が劣るため、急な価格変動が起きてしまうこともあります。米ドルやユーロの金利と比較しながら選ぶと良いでしょう。

外貨預金初心者が避けるべき国(通貨)は?

南アフリカランド、トルコリラなどの新興国通貨は、金利が高くても為替レートの変動が大きいです。外貨預金に慣れていて複数の通貨に分散投資をしている人はともかく、これから外貨預金を始める初心者であれば、一旦は避けたほうが無難かもしれません。

もし将来性に期待している、あるいは金利面に魅力を感じて、新興国通貨を選ぶ場合には、預入金額を少なめにしたり、購入タイミングを分散したりするなどの工夫が必要となるでしょう。

初心者はどれを選べばいい?

これから初めて外貨預金を始めようと考えている人におすすめの通貨は、「米ドル」です。

米ドルは流通量・取引量が多くて為替手数料が安く、為替レートも比較的安定しているため、初心者でも扱いやすいと考えられるからです。

また金利についても、執筆時点(2025年1月)では、SBI新生銀行のように、米ドル定期預金(1年もの)が年率4.00%(税引前)を超えている場合もあり、円預金と比較すると魅力的です。

また、為替レートに影響を及ぼすニュースなどを新聞、テレビ、ネットなどでいつでも簡単にチェックできるなど、米国の経済情報に接する機会が多いことも米ドルのメリットと言えるでしょう。

外貨預金は、通貨によって金利も為替手数料も為替レートの変動の大きさも、全く異なります。この記事で紹介したことに加えて、金融機関のウェブサイトの外貨預金の説明ページなどで最新の情報も確認しながら、よく検討して選びましょう。

また、金融機関によって金利や為替手数料が異なる点も忘れてはいけません。できるだけ有利な形で外貨預金が始められるように、金利が高く、為替手数料が安い金融機関を選ぶようにしましょう。

*本文中の記載は手数料、税金等を考慮していません。

\ ネットでカンタン口座開設 /

SBI新生銀行で今すぐ口座開設

ポスト

ポスト シェア

シェア LINEで送る

LINEで送る