退職金の運用は必要?おすすめの運用方法や注意点などを解説

本記事は、SBI新生銀行からのお知らせです。

定年退職を迎えると、多くの方が受け取る退職金。まとまった金額を手にするからこそ「どう管理すべきか」「運用した方がいいのか」と不安や迷いを抱く方も少なくありません。老後は想像以上に長く、年金だけでは生活が苦しくなるケースもあります。

本記事では、退職金の運用が必要な理由から、おすすめの運用方法、運用時の注意点、相談先まで幅広く解説します。大切な退職金を安心して管理・運用していくためのヒントとなれば幸いです。

目次

1.退職金の資産運用をおすすめする理由

1-1.定年退職後の人生が長い

日本人の平均寿命は年々伸びており、2023年時点では男性で81.09歳、女性は87.14歳です。また、65歳時点での平均余命は、男性19.52年、女性24.38年と、老後の生活期間は20年以上に及ぶこともあります。退職後の生活資金は、年金やそれまでの貯金、そして退職金からまかなうことになりますが、これらを取り崩していくだけでは、資産が尽きるリスクもあります。だからこそ、計画的にライフプランを考え、資産運用をするなど、老後の資金寿命を延ばす工夫が必要なのです。

1-2.老後は現役時代のようには稼げない

定年後も働き続ける選択肢はありますが、収入は現役時代と比べて大きく下がるのが一般的です。再雇用であっても、以前の半分ほどの収入になることもあります。その反面、日々の生活費や医療費などの支出は変わらず続いていきます。

こうしたギャップを埋めるためには、年金や貯蓄に加え、退職金も上手に使っていくことが老後の暮らしを支えるポイントになります。

1-3.インフレのリスク

日本では経済の安定的な発展のために、毎年2%の物価上昇を目標としています。物の値段が上がるということは、相対的に現金の価値が目減りしていくことを意味します。そんな中、退職金を現金で保有し続けることは、資産の実質的な価値が年々減っていくことにつながります。物価上昇(インフレ)に対応するためには、退職金の一部を投資信託や株式などで運用し、資産価値の成長を目指す方法もあります。

1-4.医療や介護の費用がかかる

年齢を重ねると、医療費や介護費が現実的な問題となります。生命保険文化センターの調査によると、介護にかかる費用は平均月額9万円、一時費用は平均47万円、介護期間の平均は約55ヵ月とされています。場合によっては生活費以外に数百万円規模の支出が必要になることもあります。退職金を適切に運用しながらこれらの医療費・介護費に備えることが重要です。

1-5.年金だけでは足りないことも

厚生労働省の2023年国民生活基礎調査によると、高齢者世帯の約4割は収入の全てを年金に頼っており、約6割が「生活が苦しい」と感じています。こうした状況に備えるためにも、退職金を活用して年金以外の収入源を確保しておくことが大切です。

2.退職金の主な運用方法

では、退職金を運用するにはどのような方法があるのでしょうか。ここでは9種類の主な運用方法について説明していきます。

2-1. 投資信託

投資信託とは「投資を信じて託す」という文字通り、プロに投資を任せる運用方法のことです。多くの投資家から集めた資金をまとめて運用するため、100円からなど、少額でも世界中の株式や債券などに分散投資ができます。個人ではなかなか投資できない地域や商品にも投資できるのが魅力です。

積み立てに向いた銘柄もあり、長期的にリスクを抑えながら運用しやすい反面、元本保証はなく、購入時手数料や運用管理費用(信託報酬)などのコストも確認が必要です。

2-2. 個人向け国債

個人向け国債は、国が発行する債券であり元本割れしない安全性の高い商品です。1万円から購入が可能で、半年に一度利息を受け取ることができます。銀行預金よりは金利が高い場合が多いので、安定的に運用したい方にはおすすめの運用方法です。

一方で、購入から1年間は原則解約できない点や、リスクが低い分金利もあまり高くない点はおさえておきましょう。

2-3. 社債

社債は企業が発行する債券で、個人向け国債と同様に利息を受け取りながら満期には元本が戻る仕組みです。ただし、国債よりも発行元の信用リスクが高いため、企業の健全性や格付けを確認することが重要です。

また近年は、米ドルなど比較的安定かつ金利が高い外貨建ての社債(外国債券)も人気があります。しかし、為替変動リスクや為替手数料がかかるため注意が必要です。途中で売却する場合、金利動向や市場環境によっては損失が出ることもあるため、原則として満期まで保有する前提で運用しましょう。

2-4. 円定期預金

もっとも身近でシンプルな運用方法が「円定期預金」です。一定期間お金を預けることで、普通預金よりもやや高い金利を受け取ることができます。

また、最近はネット銀行などで金利が高めに設定されているケースや、退職金限定で高い金利がつくなど銀行によって金利は異なります。ただし、途中解約をすると金利が大幅に下がる「中途解約利率」が適用されてしまうので、基本的には満期まで使う予定のない資金を預けましょう。

2-5. 株式投資

株式投資は企業の株を買い、値上がり益や配当金、株主優待を得る方法です。高いリターンや安定配当を期待できる一方で、価格の変動リスクがあり、元本は保証されません。一度に大きく投資するのではなく、退職金の一部にとどめ、複数銘柄に分散したり、購入時期を分けたりするなどのリスク管理が重要です。なお、日本株は通常100株単位での購入となるため、銘柄によってはまとまった資金が必要になります。

2-6. ファンドラップ

ファンドラップとは、証券会社などの専門家に投資を一任するサービスのことを指します。投資家一人ひとりの意向やリスク許容度などをヒアリングし、最適なポートフォリオを提案してもらえるのが特徴です。また、相場状況に応じてプロがポートフォリオの配分を随時見直し・整えてくれるので、安心して投資を任せることができます。

一方で、プロに任せる部分が多くなる分、コストもやや高めの傾向があります。コストに見合ったサービスを受けられるかをしっかりと見極める必要があります。

2-7. 不動産投資信託(リート)

リートは、不動産に特化した投資信託で、少額から投資できる点が魅力です。アパート経営のように大きな資金や手間がかからず、1つのリートで複数の物件に分散投資ができるため、災害などによるリスクも抑えやすい特徴があります。ただし、価格変動や手数料、元本割れのリスクはあるため、内容をよく理解して活用しましょう。

2-8. 貯蓄型保険

貯蓄型保険とは、万が一に備える保障機能をつけながら、同時に資産形成もすることができる保険のことです。終身保険、養老保険、個人年金保険など目的に応じた保険を選ぶことができ、満期金や年金など受け取り方もさまざまです。

一方で、掛け捨ての保険に比べて一般的に保険料が割高である点や、途中で解約をすると元本割れのリスクもあります。資金用途をきちんと考え、無理のない範囲で保険料を設定することが大切です。

2-9. 外貨預金

外貨預金は日本円以外の通貨で預ける預金で、日本より金利が高い通貨を選べば利息も多く得られます。為替が円安に進めば利息に加えて為替差益も期待できますが、逆に円高になると日本円に換算したときに損失が出る可能性もあります。

また、通貨を交換する際に為替手数料がかかる点や、預金保険制度の対象外である点にも注意が必要です。

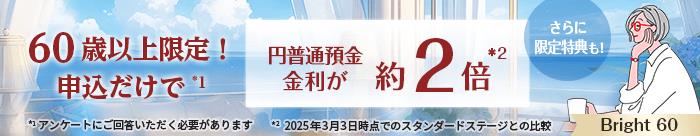

3.退職金運用のための口座はSBI新生銀行の「Bright 60」がおすすめ

退職金を運用する際、どの銀行を選ぶかは非常に重要です。金利や手数料の優遇、ネットバンキングの使いやすさなど、長く付き合う口座だからこそ慎重に選びたいところです。中でもおすすめなのが、SBI新生銀行の「Bright 60」。申し込むだけで、最上位の「ダイヤモンドステージ」が自動適用され、さまざまな優遇を受けることができます。

≪対象者≫

60歳以上で、SBI新生銀行の総合口座パワーフレックスをお持ちの方(新規・既存問わず)。

≪特典≫

・円普通預金:金利年0.4%(税引後 年 0.3187%)*1

・提携コンビニATM出金手数料:何度でも0円

・他行宛ネット振込手数料:月10回まで0円

・遺言信託手数料優遇 など

*1 円普通預金は変動金利であり、市場動向等により適用金利を変更する場合があります。

※金利は2025年8月15日現在。

Bright 60は退職後のお金を「守りながら活かす」ための心強いパートナーになってくれるはずです。

ステップアッププログラムの詳細はこちら

4.退職金を運用するために押さえておきたいポイント

退職金を活用して資産を増やしていくには、リスクを抑えながら計画的に運用していくことが大切です。この章では投資の三大原則「長期・積立・分散」を始め、資産を守りながら上手に運用するための考え方をご紹介します。

4-1. 長期で運用する

人生100年時代、退職後の生活が20年以上続くのも珍しくありません。だからこそ、短期的な値動きに一喜一憂せず、じっくり時間をかけて資産を育てていくことが重要です。

4-2. 積立投資をする

一度に大きな金額を投資するより、少しずつ積み立てながら運用をすることがリスクを抑える上で大切です。具体的には一定の金額を毎月コツコツと投資していく「ドルコスト平均法」がおすすめです。 ドルコスト平均法は価格が高いときには少ない数量を、価格が安いときには多くの数量を購入することになり、購入価格の平均を抑えてくれる効果があります。これにより、短期的な値動きに左右されにくく、長期的にリスクを抑えた投資が可能になります。

特に「NISA(少額投資非課税制度)」や「iDeCo(個人型確定拠出年金)」などの税制優遇制度を活用すれば、非課税かつ長期的に老後資金を準備することができます。

ただし、運用対象資産が一方向に上がるとすれば、低いうちに一括で購入した方が良い結果になります。また、値上がりしたあと元に戻ってしまったら、積立投資の場合は、損になってしまいます。積立の効果が出ない場合もあることには、注意が必要です。

4-3. 分散投資をする

投資対象を一つに絞ると、万が一の下落時に大きな影響を受けてしまいます。資産の種類、投資先の地域、投資のタイミングを分散させることで、安定した運用につながります。

4-4. ライフプランを加味して運用計画を立てる

大切なのは、いつ・どれくらいのお金が必要かを明確にしておくことです。退職後の生活費、旅行や趣味などの支出、医療・介護費、住宅のリフォームなど、これから先の人生で発生する支出をできるだけ具体的にイメージし、その上で運用に回せるお金を決めましょう。

例えば、「5年後にリフォーム予定」「3年後に車を買い替える予定」など、時期が明確な支出は現金で確保しておくのが安心です。それらを踏まえてしばらく使う予定のない余剰資金を運用に回すという考え方が基本になります。

4-5. 金利の高い銀行に貯蓄する

老後資金の一部は「増やす」だけでなく、「減らさない」工夫も大切です。

例えば、SBI新生銀行のBright 60では、普通預金でも金利年0.4%(税引後0.3187%)(2025年8月15日時点)の金利がつきます。日頃の生活費や使い道が決まっていない退職金は、金利の高い口座に預けておくだけでも差がつきます。

5.退職金を運用する際の注意点

退職金は、老後の生活を支える大切な資金です。だからこそ、慎重に計画を立てて運用することが大切です。ここでは、退職金運用で特に注意しておきたい2つのポイントをご紹介します。

5-1. 短期的な成果を得ることは難しい

投資の基本は長期投資です。目先の利益を追求しすぎると、思わぬ損失が発生することもあります。特に、短期的な売買や高リスク商品への集中投資は、投資ではなく投機に近くなってしまうため、退職後の資金運用には適しません。退職後は少しずつ資産を取り崩しながら、長期的な視点でじっくりと運用しましょう。

5-2. 手数料や税金がかかる

資産運用においては、金融商品の購入時手数料や運用管理費用、ATMや振込の手数料などさまざまな場面でコストが発生します。こうした手数料をできるだけ抑えることも、資産を減らさない工夫のひとつです。

例えば、SBI新生銀行のBright 60では、ATM出金手数料や他行宛の振込手数料が月10回まで無料という特典があります。日常的な出し入れでも無駄なコストをかけずに済みます。優遇や特典をうまく活用することも、賢い資産管理につながります。

また、運用で得た利益には原則として20.315%の税金がかかります。NISAやiDeCoなどの非課税制度を活用すれば、より効率的に資産形成を進めることができます。

6.退職金の運用はどこに相談するのが良い?

ここでは、退職金の運用に関して相談できる主な専門機関をご紹介します。

6-1. 銀行

銀行は私たちにとってもっとも身近な相談先の一つです。退職者向けの優遇サービスや専用相談窓口が設けられていることもあり、気軽に相談できるのが魅力です。一方で、資産運用に関しては一般的に証券会社よりも取り扱っている金融商品が少ないため、必要に応じて他の相談機関との併用を考えましょう。

6-2. 証券会社

証券会社では、投資信託や株式、債券、リートなど、幅広い金融商品を取り扱っており、本格的な資産運用を考えている方におすすめです。

対面でのコンサルティングが受けられる総合証券と、ネットを中心とした取引が可能なネット証券があります。ご自身の投資経験や知識、サポートの必要性に応じて使い分けるとよいでしょう。

6-3. 保険会社

保険会社では、年金保険や終身保険など、将来に備えるための商品を中心に相談が可能です。また、貯蓄型保険商品など万が一への備えと貯蓄を兼ねた「守り」の商品に強い傾向があります。受け取り時期や金額があらかじめ決まっている商品が多いため、計画的に老後資金を確保したい方に向いています。

6-4. FP(ファイナンシャルプランナー)

FPは、家計、保険、資産運用、税金、相続、不動産など幅広い知識を持ち、総合的に相談できる専門家です。

FPには大きく分けて以下の2タイプがあります:

・企業系FP: 銀行・証券・保険会社などの金融機関に所属。基本的に自社商品の提案が中心。

・独立系FP: 特定の金融機関に属さないため、中立的な立場でアドバイスできるのが特徴。ただし、保有資格や業務範囲によっては具体的な金融商品の提案ができないこともあります。

資産運用だけでなく、ライフプラン全体を通してアドバイスが欲しい方には特におすすめです。

6-5. IFA(独立系ファイナンシャルアドバイザー)

IFAは、証券会社と提携しながらも独立した立場で投資のアドバイスを行う専門家です。証券会社と同様に、さまざまな運用商品から提案ができるだけでなく、特定の金融機関に属さないため、中立的な立場でアドバイスを受けられるのが大きな特徴です。

7.よくある質問

Q. 退職資金運用でよくある失敗例は?

A.

①一括投資をする:投資は「長期・積立・分散」が基本です。リスクをなるべく抑えるためにも長期的目線でコツコツ積立をし、分散して投資をすることを心がけましょう。

②勧められるまま契約をする:「とりあえず金融機関に相談して、勧められたものを契約した」というケースは少なくありません。 しかし、金融商品にはそれぞれ特徴があり、自分のライフプランや資金の使い道に合っているかを確認することが大切です。ご自身が十分に理解できる範囲で運用しましょう。

③高リスク商品に偏る:「せっかく運用するならリターンの高い商品を選びたい」と考え、株式や高リスク型の投資信託に資金を集中させてしまうケースもあります。運用では利益を得る可能性がある一方で、元本割れのリスクもあるという前提を理解し、分散投資やリスク許容度に合った運用方針を持つことが重要です。

Q. 退職金の賢い預け方は?

A.退職金を運用する際は、一括りに考えるのではなく用途や使うタイミングなど目的別に応じて考える必要があります。

①すぐに使う予定のある資金

生活費や数年以内に確定している支出は安全性が高く、いつでも引き出しできる場所に預けておくことが大切です。

②引き出すタイミングがある程度決まっている資金

すぐには必要ないものの、ある程度必要になるタイミングが決まっている資金は、個人向け国債や社債、貯蓄型保険など安定性を保ちながら少しでも増やせる金融商品で運用するのがおすすめです。

③長期で使う予定がない資金

使う時期が10年以上先の場合は、投資信託や株式投資、リート、ファンドラップなどでの長期運用がおすすめです。リスクを抑えながら、時間を味方につけてじっくり資産を育てることができます。特にNISAやiDeCoなどの非課税制度を活用すれば、税制面でもメリットがあります。

Q. 退職金は確定申告が必要ですか?

A.退職する会社にて所定の手続きを行えば、原則として確定申告は必要ありません。ただし、手続きをしていない場合や、医療費控除・寄付金控除などで還付を受けたい場合は、確定申告が必要になることもあります。

詳しくは、国税庁のホームページやお近くの税務署で確認しましょう。

退職金にかかる税金についてはこちら(国税庁サイト)

8.退職金を賢く運用して、豊かな老後を

退職金は、これからの暮らしを支えていく大切なお金です。受け取ったあとにどう管理し、どう使っていくかで、老後の安心感や暮らしの豊かさが大きく変わってきます。

運用というと難しく感じるかもしれませんが、大切なのは無理のない範囲で、目的に合わせた使い方を考えることです。使う時期や用途に応じて預け先や運用方法を選び、必要に応じて専門家の力も借りながら、焦らずじっくりと向き合っていきましょう。

※SBI新生銀行の円普通預金のご利用にあたっては、店頭やインターネットにご用意している商品説明書を必ずご確認ください。

\ ネットでカンタン口座開設 /

SBI新生銀行で今すぐ口座開設

ポスト

ポスト シェア

シェア LINEで送る

LINEで送る