老後の資金はいくら必要?かかるお金と資金の準備について解説

本記事は、SBI新生銀行からのお知らせです。

「年金と退職金で本当に足りるのだろうか。」将来の生活を考えたとき、こんな不安がふと頭をよぎることはありませんか?何となく備えなければと感じつつも、具体的に何から始めればいいのか分からないという方も多いはずです。

本記事では、老後に必要なお金の目安や、もらえる年金、備える方法までを分かりやすく解説します。

目次

1.必要な老後資金の目安を考える

「老後2,000万円問題」という言葉を耳にしたことがある方も多いかもしれません。これは、2019年に金融庁が公表した報告書の中で、高齢夫婦無職世帯の収入と支出の差は月5.5万円不足するという結果が出ており、退職後30年間続くと仮定すると、約2,000万円を自助努力で準備する必要があるという内容でした。この金額だけが一人歩きしてしまいましたが、あくまで平均的なモデルケースにおける不足額を試算したにすぎません。

また、2022年の生命保険文化センター調査によれば多くの30代~50代は老後生活に対する不安を持っており「公的年金だけでは不十分」「退職金や企業年金だけでは不十分」「自助努力による準備が不足している」と考える人も多く、老後資金に対する漠然とした不安が広がっていることがうかがえます。

加えて同じ調査では、最低限の生活費に加えて、経済的にゆとりのある生活を送るために必要な上乗せ額は、月額平均で約14.8万円とされています。仮に30年間その生活を続けると、さらに約5,000万円が必要になる計算になります。

もちろん全ての人に当てはまるわけではありません。住んでいる地域、住居の状況、家族構成、健康状態、趣味・嗜好などによって必要額は大きく変わります。とはいえ、「何に、いくら必要か」という目安を持っておくことは、老後資金を準備していくうえではとても大切です。

2.もらえる年金受給金額

老後の生活を支える大きな柱となるのが、公的年金です。日本の年金制度は「国民年金(基礎年金)」と「厚生年金」の2階建て構造となっており、全ての人が加入する国民年金に加え、会社員や公務員などは厚生年金にも加入しています。

2023年の「厚生年金保険・国民年金事業の概況」によると、年金受給者の平均年金月額は次のとおりです。

・厚生年金(基礎年金含む):月約14.7万円

・国民年金のみ:月約5.8万円

これらの数字をもとに、代表的な2つの世帯モデルで受給額のイメージを見てみましょう。

〈ケース①:夫婦世帯(会社員+専業主婦)〉

・夫:厚生年金 約14.7万円(国民年金含む)

・妻:国民年金 約5.8万円

・合計:月20.5万円

〈ケース②:単身世帯(元会社員)〉

・厚生年金 14.7万円(国民年金含む)

支給額は個人の加入期間や収入によって異なるため、あくまで平均的な目安としてとらえることが大切です。

3.生活費以外にかかる費用

老後の支出は、食費や光熱費などの生活費だけではありません。医療や介護、住まいの維持費、家族への支援、葬儀など、さまざまな費用が発生します。こうした支出も見越しておくことで、より安心した老後を迎えることができます。以下、生活費以外に想定される代表的な支出項目を紹介します。

3-1. 保険料

老後も継続して発生する支出のひとつが保険料です。定期保険や医療保険、がん保険などは、契約時の払込期間が終了するまで支払いが必要です。終身保険の場合は、一生涯支払いが続くケースもあります。収入が年金中心になる老後に保険料が家計を圧迫しないよう、あらかじめ保障内容や支払期間を見直しておきましょう。

3-2. 介護費

年齢を重ねると、介護が必要になる可能性も高まります。公的介護保険により、要介護認定を受けると1〜3割の自己負担でサービスを利用できますが、支給限度額を超える費用や住宅改修、施設入所などは全額自己負担です。

生命保険文化センターの調査(2024年)によれば、介護にかかる費用の平均は一時費用47万円、月額費用9万円、期間は約4年7か月。合計で500万円以上必要となることもあります。

3-3. 入院費・手術費

年齢を重ねると、入院や手術のための費用が必要になる可能性も高まります。

医療費の自己負担は、75歳以上は原則1割(現役並み所得者は3割)、70〜74歳は原則2割(現役並み所得者は3割)です。費用が高額になる場合でも、「高額療養費制度」により自己負担には上限が設けられており、一定額を超えた分は払い戻されます。

ただし、差額ベッド代や食事代、先進医療の技術料などは自己負担になります

3-4. 葬儀費

人生の最期に備える費用として、葬儀やお墓、仏壇の準備もあります。

鎌倉新書のお葬式に関する全国調査(2024年)によると、葬儀費用の全国平均は約118万円。さらに、お墓の購入には約135万円、仏壇の購入には約73万円がかかっており、これらを合計すると300万円を超える支出になるケースもあります。

3-5. 住宅リフォーム費

長年住み慣れた自宅で老後も安心して暮らすためには、住宅のリフォームが必要になることもあります。特に、水回りの修繕や段差解消、手すりの設置などのバリアフリー化には、数十万円~100万円以上の費用がかかることもあります。

3-6. 子どもや孫への贈与・援助

子どもの結婚や出産、住宅購入、孫の進学・入学祝いなどのタイミングで、贈与や援助をしたいと考える人もいると思います。こうしたご家族への支出も想定しておくことで、子どもや孫の節目を安心して支えていくことができます。

このように毎月の生活費以外にも、老後にはさまざまな支出が発生します。事前に想定しておくことで、心にゆとりを持って老後の暮らしを楽しむことにもつながります。将来のライフスタイルを思い描きながら、老後の準備を進めていきましょう。

4.老後資金はどう準備する?

老後には生活費だけでなく、想像以上に多くの支出がかかることがご理解いただけたと思います。そうした費用に備えるためには、計画的な資金準備が欠かせません。ここでは、老後資金を用意するための代表的な方法を6つご紹介します。

4-1. 個人年金保険を利用する

個人年金保険は、公的年金を補う目的で活用される保険商品です。毎月の保険料が自動的に口座から引き落とされるため、無理なく継続しやすく、強制的に積み立てができる点が特徴です。受け取り期間や通貨、運用方法の種類も多様で、ご自身のライフプランに合わせて選ぶことができます。

また、要件を満たせば個人年金保険料控除を利用し、所得金額から一定の控除をすることもできます。一方で、途中解約すると元本割れのリスクがあるので注意が必要です。

4-2. 個人型確定拠出年金(iDeCo)や企業型確定拠出年金(企業型DC)に加入する

iDeCo(イデコ)は、自分で掛金を積み立てて運用し、60歳以降に年金または一時金として受け取る制度です。掛金は全額所得控除の対象となり、運用益も非課税。さらに受け取り時にも一定の控除が適用されるなど、税制面での優遇が大きなメリットです。

現在の加入可能年齢は65歳までですが、今年6月に成立した年金制度改正法により、今後3年以内に加入年齢の上限が70歳まで引き上げられる予定です。これにより、より長く働く人にとっても、老後資金の準備手段として活用しやすくなります。

勤務先に企業型DCが導入されている場合は、その制度を活用することも一つの選択肢です。iDeCoとの併用も可能です。

4-3. 資産運用をする

預金だけでは資産がなかなか増えにくい時代だからこそ、資産運用の重要性が増しています。特に、NISA(少額投資非課税制度)を活用すれば最大で年間360万円までの投資に対する運用益が非課税となり、資産運用のハードルを下げてくれます。

中でもNISAの「つみたて投資枠」は、年間120万円までの積立投資が非課税の対象となる枠で、投資の三原則である長期・分散・積立に適した投資信託のみ積立が可能です。対象となる銘柄は、金融庁が定めた基準を満たした商品に限定されており、初心者の方でも取り組みやすい点が魅力です。

制度を上手に取り入れながら、時間を味方につけてコツコツと資産運用を進めていくことが大切です。

4-4. 年金の繰下げ受給をする

老齢基礎年金は原則65歳からの受給になりますが、手続きをすることで最大で75歳まで支給開始を遅らせることができます。繰下げをすることで、年金額は1カ月ごとに0.7%ずつ増え、最大で84%(10年繰下げ)増額されます。さらに、増額率はその後生涯下がることはありません。

また、65歳から受け取る年金額が月10万円の人が、70歳まで繰下げた場合、年金額は42%増の月14.2万円となり、75歳に繰下げた場合は84%増の月18.4万円となります。繰下げ受給による損得は何歳まで生きるかによりますが、寿命が延びている今、長生きリスクに備えるには選択肢の一つとしておすすめです。

4-5.できるだけ長く働く

完全に退職してしまうと、基本的に資金は取り崩していく一方になってしまいます。健康寿命が延びている今、定年にとらわれずに長く働くことで生活が豊かになり、所得も増やすことができます。また、60歳以降も厚生年金に加入することで、年金額を増やすこともでき、必要な老後資金の総額を減らすことができます。

4-6. 老後の土台は貯蓄と退職金

老後資金を準備する方法はさまざまありますが、あくまで土台となるのは、現役時代から積み立ててきた貯蓄と退職金です。特に退職金は、まとまった資金として一括で受け取ることが多く、老後の生活設計において重要な原資になります。現役時代からコツコツと貯蓄を続けてきた方も、年金や退職金と合わせて「自分がどのくらい備えられているのか」を見える化し、必要に応じて投資や保険など他の方法と組み合わせていくことが大切です。

さらに、貯めたお金をどこに置くかという視点も重要になってきます。特に、金利の低い時代だからこそ、資産を守りながら少しでも有利に管理できる口座を選ぶことも、老後の資産形成には欠かせません。

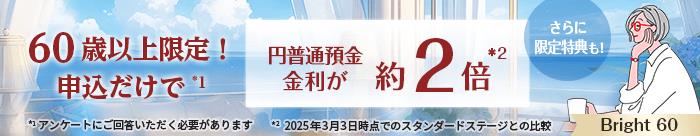

そこでおすすめなのが、SBI新生銀行の「Bright 60」です。「Bright 60」ではなんと円普通預金の金利が年0.4%と高めに設定されています。詳しい内容については次章でご紹介します。

5.資産を守りながら運用するならSBI新生銀行の「Bright 60」がおすすめ

まとまった老後資産を守りながら運用したい。そんなニーズにこたえるのが、SBI新生銀行の「Bright 60」です。シニア世代に特化したこのサービスでは、お申し込みのみで最上位の「ダイヤモンドステージ」が自動適用されます。円普通預金の金利を始め、さまざまな優遇を受けることができます。

≪対象者≫

60歳以上で、SBI新生銀行の総合口座パワーフレックスをお持ちの方(新規・既存問わず)。

≪特典≫

・円普通預金:金利年0.4%(税引後 年 0.3187%)*1

・提携コンビニATM出金手数料:何度でも0円」

・他行宛ネット振込手数料:月10回まで0円

・遺言信託手数料優遇 など

*1 円普通預金は変動金利であり、市場動向等により適用金利を変更する場合があります。

※金利は2025年8月15日現在。

Bright 60は老後資金を安全に、そして賢く管理したい方にぴったりのサービスです。

ステップアッププログラムの詳細はこちら

6.よくある質問

Q: 老後資金の貯蓄は、何歳から始めるのが理想的ですか?

A: 老後資金の準備は、早ければ早いほど有利です。iDeCoや資産運用による複利効果は、時間を味方につけることで大きな差が生まれます。

一方で、何歳でも遅すぎることはありません。これまでご紹介したように、退職金の活用や年金の繰下げ受給、長く働くこと、資産の置き場所の工夫など、今からでも取り組める選択肢は多くあります。

Q: 老後の貯金はいくらあれば安心ですか?

A: 老後に必要な資金は、「どんな暮らしをしたいか」によって大きく変わります。最新の家計調査(2024年)によると、年金だけでは生活費をすべてまかなうのは難しく、以下のような不足が生じています。

・夫婦のみの無職世帯では、年金収入だけでは毎月約3.4万円の不足があり、これが30年間続くと約1,200万円の赤字になります。

・単身無職世帯では、毎月の不足額は約2.7万円で、30年間で約970万円の赤字となります。

つまり、最低限の生活を維持するためには、年金以外に1,000万円前後の貯金が必要になる可能性があります。

さらに、ゆとりのある老後を送りたい場合はさらに30年間で5,000万円の資金が必要なるという試算もあります。(詳しくは1章を参照)どのくらいの生活を望むかによって、必要な貯金額は大きく変わります。まずは「自分にとっての安心」を明確にすることが、老後資金づくりの第一歩です。

Q: 60代の平均金融資産保有額はいくら?

A: 金融広報中央委員会の調査(2023年)によれば、老後世代の金融資産保有額は以下の通りです:

・単身世帯:平均1,468万円/中央値210万円(金融資産を保有していない世帯を含む)

・2人以上世帯:平均2,026万円/中央値700万円(金融資産を保有していない世帯を含む)

このように、平均と中央値には大きな差があるため、他人と比較するのではなく、自分たちのライフスタイルに合わせた老後資金の計画を立てることが大切です。インフレ(物価上昇)や医療費の増加なども考慮し、余裕をもって準備をしておきましょう。

Q: 老後資金の運用で、気をつけるべきことは何ですか?

A: 老後の資産運用では、「増やすこと」以上に「減らさないこと」が大切です。リスクを抑えるためにも、投資の三原則「長期・積立・分散」を意識し、無理のない運用を心がけましょう。

また、資産をどこに預けるかも重要な視点です。金利や手数料、サービス内容を比較し、自分にとって使いやすく、資産を守りやすい銀行を選ぶことも、老後資金を上手に管理する一歩になります。

7.老後に必要な資金はしっかり準備して計画的に運用しよう

老後を安心して迎えるためには、公的年金だけに頼るのではなく、自身で老後資金を準備しておくことが欠かせません。生活スタイルや家族構成、何歳まで働くか、健康状態などによって人それぞれ必要となる金額は異なります。そのため、自分が受給できる年金額や、想定される老後の生活期間を把握したうえで、できるだけ早いうちから備えておくことが大切です。

老後の資金準備には、貯蓄や退職金、iDeCoやNISAといった制度の活用、さらには就労や年金の繰下げ受給など、さまざまな選択肢があります。大切なのは「どれが正解か」ではなく、自分のライフプランに合った方法を選ぶことです。将来の不安を減らし、自分らしい老後を送るためにも、今できることから一歩ずつ始めていきましょう。

※SBI新生銀行の円普通預金のご利用にあたっては、店頭やインターネットにご用意している商品説明書を必ずご確認ください。

\ ネットでカンタン口座開設 /

SBI新生銀行で今すぐ口座開設

ポスト

ポスト シェア

シェア LINEで送る

LINEで送る