遺言信託とは?利用する際の流れやメリット・注意点を解説

本記事は、SBI新生銀行からのお知らせです。

相続の準備として遺言を残す方は増えていますが、遺言があればそれで十分というわけではありません。遺言の内容を実現するためには、相続人が手続きを進める必要があり、その過程で時間や労力を要することもあります。

場合によっては、相続人同士の意見が合わず、思わぬトラブルに発展してしまうことも。こうした相続人の負担を減らし、遺言を確実に実現する仕組みが「遺言信託」のサービスです。

本記事では、遺言信託の特徴や流れ、メリット・デメリットをわかりやすく解説していきます。

目次

1.遺言信託とは?

遺言信託とは、遺言書の作成に向けた事前の相談から、遺言書の保管、そして相続発生後の執行までをまとめて任せられる、信託銀行が提供するサービスです。

相談者の意向や家族構成、資産状況を踏まえて専門家の助言を受けながら、相続の対策を行うことができます。遺言信託のサービスでは、一般的に公正証書遺言を作成し、信託銀行が遺言執行者として相続手続きを担います。

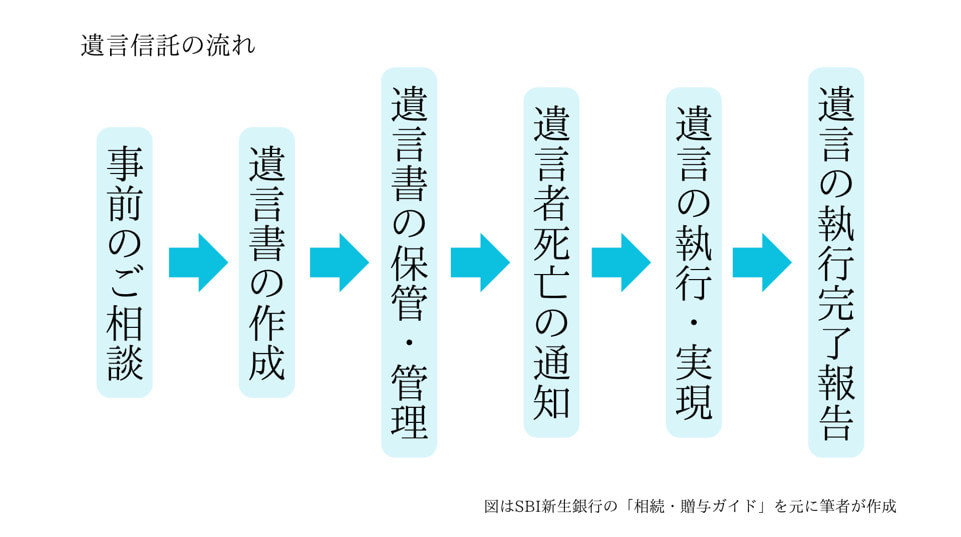

2. 遺言信託の流れ

では、遺言信託の具体的な流れをみていきましょう。

2-1. 事前のご相談

まず、財産の内容や家族の状況、どのように財産を残したいかといった点を確認します。そのうえで、遺言信託を利用するメリットやデメリットを踏まえながら最適な相続の形を考えていきます。

2-2. 遺言書の作成

本人の意思に基づき、相続人にとって分かりやすく、実務上でもスムーズに進むような遺言の内容を専門家の助言を受けながら考えていきます。最終的には公正証書遺言を作成し、信託銀行を遺言執行者に指定します。

2-3. 遺言書の保管・管理

完成した公正証書遺言は、公証役場に原本が保管され、信託銀行にも写しが保管されます。財産状況や意向の変化に応じて、内容を変更することも可能です。

2-4. 遺言者死亡の通知

相続が開始すると、保管されていた遺言書が相続人に開示されます。その後、信託銀行が遺言執行者として相続手続きを進めていきます。

2-5. 遺言の執行・実現

資産の調査や財産目録の作成が行われます。そして遺言の内容に沿って手続きが進められます。相続税の申告や不動産登記が必要な場合には、必要に応じて税理士や司法書士などの専門家が連携して対応することもあります。

2-6. 遺言の執行完了報告

一連の手続きが終わると、相続人へ正式に結果が報告されます。どの財産がどのように分配され、どのような手続きが行われたかを明確に伝えることで、相続人同士の不安や疑念を防ぎ、相続が円満に完了します。

3. 遺言信託を利用するメリット

次に、遺言信託を利用するメリットをみていきましょう。

3-1. 遺言書の作成を専門家に相談できる

遺言信託のサービスを利用することで、遺言書の作成手順から具体的な内容まで専門家のサポートを受けながら、相続の準備を進めることができます。

遺言書を作成するには、民法で定められた形式や内容に従う必要があります。そのため、自分で作成すると「法律上正しい形になっているのか」「どのように分ければいいのか」と不安を感じる方も少なくありません。

3-2. 公正証書遺言を保管してもらえる

遺言信託を利用すると信託銀行などの金融機関が遺言書を保管してくれるので、確実に相続人に遺言を伝えることができます。

遺言信託では、公証人に遺言内容を伝えて作成してもらう「公正証書遺言」を選ぶのが一般的です。完成した遺言書の原本は公証役場に厳重に保管され、外部に持ち出されることはありません。

さらに正本は信託銀行で保管されるため、紛失や改ざんのリスクを防げます。こうした二重の保管体制によって、安心して遺言を残すことができます。

なお、保管だけを希望する場合には、法務局の「自筆証書遺言保管制度」を利用する方法もあります。

3-3. 遺言執行をしてもらえる

遺言信託では、相続開始後に不動産の名義変更、預金や証券の解約および移管手続き、遺産分割協議書の作成支援など、さまざまな事務を信託銀行が代行します。

遺言者が亡くなると、まず信託銀行に連絡が入り、保管されていた遺言書が開示されます。その後、財産の調査や財産目録の作成を行い、遺言に沿った分配手続きが進められます。

通常、金融機関の口座や不動産の数が多い場合には相続人がそれぞれ手続きを進めていく必要がありますが、遺言信託を利用することでその負担を大きく減らすことができます。

3-4. 資産運用のアドバイスを受けることができる

遺言信託を利用する際には、遺言作成や相続手続きのサポートに加えて、資産運用のアドバイスを受けられるのも大きな特徴です。

例えば、遊休地の有効活用、不動産の賃貸や売却、投資信託や預金といった金融資産の運用についても相談することができます。

相続に備えるだけでなく、資産運用や税務対策まで幅広く相談できるため、将来の相続を見据えながら安心して資産を管理することができます。

4. 遺言信託はSBI新生銀行の「B60」がおすすめ

遺言信託の利用は、SBI新生銀行の「Bright 60」を活用するのがおすすめです。シニア世代に特化したこのサービスでは、お申し込みのみでステップアッププログラム最上位 の「ダイヤモンドステージ」が自動適用されます。

業務提携をしている新生信託銀行の「遺言信託」サービスの手数料優遇を利用できるのに加え、円普通預金の金利上乗せやATM・振込手数料の無料特典など、普段使いの口座として便利なメリットもあるのが魅力です。

≪対象者≫

60歳以上で、SBI新生銀行の総合口座パワーフレックスをお持ちの方(新規・既存問わず)。

≪特典≫

・円普通預金:金利年0.4%(税引後 年 0.3187%)

・提携コンビニATM出金手数料:何度でも0円

・他行宛ネット振込手数料:月10回まで0円

・遺言信託手数料優遇 など

※金利は2025年10月1日現在。

ステップアッププログラムの詳細はこちら

5. 遺言信託を利用するデメリット・注意点

遺言信託を利用する上でのデメリットや注意点もおさえておきましょう。

5-1. 費用がかかる

遺言信託を利用する際には、基本手数料に加え、遺言執行報酬や遺言変更手数料などいくつかの費用がかかります。これらの費用は、資産の評価額に応じて数十万から数百万に及ぶ場合もあります。

さらに、税理士や司法書士などの専門家に依頼する必要がある場合、別途報酬の支払いも発生します。充実したサービスを利用できる一方で、全体のコストは事前にしっかり確認しておくことが大切です。

5-2. 遺言内容に制限がある場合も

遺言信託では、たとえ遺言者と相続人が合意していても、特定の相続人に全財産を相続させるなど、遺留分を大きく侵害する内容はトラブルの原因となり、信託銀行が応じないこともあります。

また、すでに相続をめぐる紛争が起きている場合など、執行が難しい場合には、遺言執行者の就任そのものが断られることもあります。

法律では、弁護士でない者が紛争に発展する可能性のある事務を扱うことが禁止されているため、相続人同士の争いが予想されるような内容は引き受けてもらえない場合があります。

そのため、遺言信託を利用する際は、自分の希望する内容で遺言書を作成できるかどうかを、事前に信託銀行へ確認しておきましょう。

5-3. 財産に関連すること以外は遺言信託の対象外

遺言信託で執行の対象となるのは、基本的に金融資産や不動産などの財産に関する事項です。遺言に書かれた内容であっても、信託銀行が扱えるのはこの範囲に限られます。

例えば、子の認知や未成年後見人・後見監督人の指定といった身分に関する事項は弁護士の業務です。また、相続税の申告は税理士の業務であり、信託銀行だけで行うことはできません。遺言信託はあくまで財産面のサポートが中心となります。

5-4. 遺言と異なる遺産分割が困難になる

遺言信託を利用すると、原則として遺言に書かれた内容に沿って財産が分けられるので遺言と異なる資産分割が困難になります。通常、相続人全員が合意すれば遺言と違う分け方にすることもできますが、遺言執行者が指定されている場合は注意が必要です。

というのも、民法では遺言執行者について「遺言の内容を実現するために必要な一切の行為をする権利と義務を持つ」と定めています(民法第1012条1項)。

つまり、信託銀行などの遺言執行者は、相続人の希望に合わせて動くのではなく、遺言者が残した意思をそのまま実現することが最優先の役割なのです。

このため、相続人同士が話し合って「別の分け方にしたい」と考えても、遺言執行者が同意しなければ進められないことがあります。遺言信託は、遺言者の意思を確実に形にする仕組みであることを理解しておきましょう。

6. 遺言信託と類似するサービスとの違い

ここまでご紹介してきた遺言信託は、信託銀行が提供するサービスですが、「遺言」「家族信託」「遺言による信託」など似た言葉が存在します。意味を混同しないよう、それぞれの違いを整理しておきましょう。

6-1. 遺言との違い

遺言とは、亡くなった後に自分の財産や権利関係をどのように扱ってほしいかを示すためのものです。財産の分け方だけではなく、未成年の子どもの後見人を指定するなど、身分に関する事項も記載できます。

ただし、遺言を書いただけでは手続きは終わりません。実際の名義変更や相続の手続きは、相続人や指定された遺言執行者が行う必要があります。また、遺言書の保管も自分で行う必要があります。

例えば、自分で書く「自筆証書遺言」は自宅で保管するのが一般的なため、紛失や改ざんのリスクがあります。一方「公正証書遺言」の場合は、原本は公証役場に保管されますが、正本や謄本は本人や家族が管理しなければなりません。

これに対して遺言信託では、信託銀行が遺言執行者となり遺言書の保管から財産調査、名義変更、分配までを一括して代行します。遺言内容の実現までを含めてサポートしてくれるため、相続人の負担を大幅に減らすことができます。

6-2. 家族信託との違い

家族信託は、生前に家族など信頼できる人へ財産の管理や運用を任せることができます。認知症対策や事業承継に使えるほか、効力が生前から発生するのが特徴です。さらに、家族信託では二次相続(親から子、さらに孫への承継)まで指定できるなど、柔軟な承継設計が可能です。

これに対し遺言信託は、あくまで死後に効力を持ち、一次相続を対象とする制度です。目的や使い方が異なるため、どちらが自分に合うのか見極める必要があります。

6-3. 法律上の「遺言による信託(遺言信託)」との違い

法律上の「遺言による信託」とは、遺言書を使って信託を設定することを言います。本人が亡くなった時点で効力が生じ、信託財産を誰に、どのように管理や運用をしてほしいかを遺言で指定することができます。

一方で、信託銀行が提供している「遺言信託」は、法律上の制度名ではなく、あくまでサービスの名称です。遺言の作成サポートや保管、遺言執行などを一括して行う仕組みであり、「遺言による信託」とは性質が異なります。

名前が似ているため混同されがちですが、別物であることを理解しておきましょう。

7. よくある質問

7-1. 遺言信託が向いている人はどんな人?

遺言信託は、遺言の作成から相続発生後の手続きまでを一括して任せることができます。そのため、次のような方に特に向いています。

・遺産の分け方をあらかじめ遺言で決めておきたい

・資産の金額や種類が多く、相続手続きが複雑になりそう

・家族にできるだけ負担をかけず、スムーズに相続手続きを進めたい

・孫や息子の妻など、相続人以外にも財産を遺したい

こうしたケースでは、専門家である信託銀行に任せることで、遺言内容を確実に実現しやすくなります。

一方で、財産の種類が少ない、相続人が一人しかいないなど、手続きがシンプルなケースでは、遺言信託を利用せずに遺言書だけで十分に対応できることもあります。自分の財産状況や家族構成に応じて、利用するメリットがあるかを考えてみましょう。

7-2. 想定外のことが起きた場合はどうなる?

遺言信託を利用しても、必ずしも全てが計画通りに進むとは限りません。例えば、遺言で財産を受け取るはずだった人がすでに亡くなっていたり、相続人の事情が変わってしまうこともあります。

こうした場合は、遺言書にあらかじめ「もし○○が受け取れないときは△△に渡す」といった予備的な指定があれば、その内容に従って執行されます。指定がなければ、法律に定められた相続人へ承継されるのが一般的です。

確実に想いを実現するためには、想定外のケースも考慮して遺言内容を設計しておくと安心です。

7-3. 遺言信託は途中で解約できますか?

遺言信託は、遺言者の生前であれば原則として途中解約が可能です。ただし、支払った手数料が返還されない場合や、別途解約手数料がかかる場合があります。

8. 遺言信託は必要かどうかをよく考えて上手に活用しよう

遺言信託は、遺言の作成のサポートから保管、そして遺言の執行までを一つの流れとして任せられる信託銀行のサービスです。

大切な想いをしっかり伝えたい方や、ご家族の負担をできるだけ減らしたい方は、確実な相続ができるように遺言信託の利用を検討してみましょう。

ただし、費用面や手続き上の制約など、メリットだけでなくデメリットもあります。遺言書や家族信託といった他の制度とも照らし合わせながら、自分や家族にとって最適な方法を選びましょう。

遺言信託を使うかどうかは人それぞれです。しかし、こうして将来に目を向けて準備をしておくことが、ご家族への思いやりに繋がるのではないでしょうか。

※円普通預金金利は毎日見直しとなる変動金利です。

※本預金のご利用にあたっては、店頭やインターネットにご用意している商品説明書を必ずご確認ください。

\ ネットでカンタン口座開設 /

SBI新生銀行で今すぐ口座開設

ポスト

ポスト シェア

シェア LINEで送る

LINEで送る